TC ’71 (September 1970 bis August 1973)

Motoren:

- 1,3 Ltr, 55 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 1,6 Ltr, 68 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 1,6 Ltr, 72 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 1,6 Ltr, 88 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 2,0 Ltr, 90 PS, V6 (Sechszylinder-V-Motor)

- 2,3 Ltr, 108 PS, V6 (Sechszylinder-V-Motor)

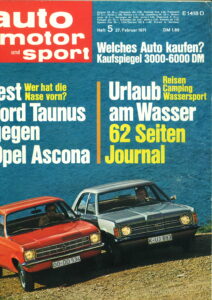

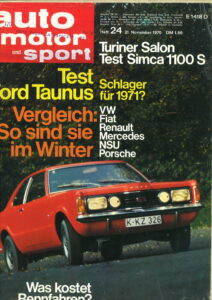

Der Ford Taunus TC der 1. Serie wurde im September 1970 vorgestellt (Modelljahr 1971). Fünf Ausstattungsvarianten waren zu haben: Standard, L, der luxuriös angehauchte XL, der sportlich aufgemachte GT und als Topmodell der GXL.

Standard, L (serienmäßig mit runden Scheinwerfern ausgestattet, die sie von den besseren Modellen abheben sollten) und XL (eckige Scheinwerfer) waren serienmäßig mit einem 1300-cm³-OHC-LC-Vierzylinder ausgerüstet, der 55 PS leistete. Auf Wunsch gab es auch einen 1600-cm³-OHC-HC-Motor gleicher Bauart mit 72 PS (später auch mit niedrigerer Verdichtung und 68 PS lieferbar). GT und GXL waren serienmäßig ebenfalls mit einem 1600-cm³-OHC-HC-Motor ausgerüstet, der (u.a. aufgrund eines Fächerkrümmers und eines Weber-Vergasers) 88 PS leistete. Sie hatten ein sportlicher abgestimmtes Fahrwerk und eine leistungsfähigere Bremsanlage mit größeren Trommelbremsen an der Hinterachse und waren mit Extras wie z.B. einem Fach in der Mittelkonsole, umschäumtem Sportlenkrad, runden Halogen-Zusatzleuchten und Zusatzinstrumenten (Drehzahlmesser, Ampèremeter, Öldruckanzeige) etc. ausgestattet.

Auf Wunsch war für die Taunus GT und GXL auch ein Zweiliter-V6-Motor mit 90 PS lieferbar, der bereits aus den 20M-Modellen der 1960er Jahre bekannt war (der sogenannte „Köln-V6″ der Baureihe P5). Ende 1971 war dann als neue Spitzenmotorisierung ein 2,3-Liter-V6-Motor (aus dem 20M der Vorgängerbaureihe P7) erhältlich, der in seiner Bauart gleich mit dem Zweiliter war und mit seinen 108 PS den Taunus auf damals beachtliche 175 km/h beschleunigte. Aufgrund von Qualitätsmängeln bei einigen frühen Serien bekam der Taunus vom ADAC die „Silberne Zitrone“, den Preis für gravierende Neuwagenmängel, verliehen. Die Autotester bemängelten auch das insgesamt schwammige, unkomfortable Fahrwerk und das angeblich unübersichtliche Armaturenbrett, das in seinem Design jenem des 1969er Ford Mustang ähnelt.

TC ’74 (September 1973 bis Dezember 1974)

Motoren:

- 1,3 Ltr, 55 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 1,6 Ltr, 72 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 1,6 Ltr, 88 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 2,0 Ltr, 90 PS, V6 (Sechszylinder-V-Motor)

- 2,3 Ltr, 108 PS, V6 (Sechszylinder-V-Motor)

1973 wurde der Taunus entsprechend den Kritikpunkten der Presse umgestaltet: Das Armaturenbrett wurde nüchterner und funktionaler (und in dieser Form auch im Taunus ’76 beibehalten), das Fahrwerk wurde neu abgestimmt und serienmäßig mit vorderen und hinteren Stabilisatoren ausgerüstet, was das Fahrverhalten ein wenig verbesserte. Äußerlich änderte sich wenig, alle Modelle hatten jetzt einheitlich einen dunkelgrauen Plastikkühlergrill mit eckigen Scheinwerfern, dafür hatten Standard und L jetzt kein Wappen mehr in der Mitte des Kühlers, sondern nur noch den Ford-Schriftzug auf der Motorhaube. Die Ausstattungsvariante GT entfiel, dafür erhielt der XL einen Drehzahlmesser und auf Wunsch den 2l-V6-Motor; das Topmodell GXL bekam einen schwarzen Flankenschutz mit breiteren Zierleisten und ein Armaturenbrett und Türverkleidungen mit Echtholzfurnier.

TC ’75 (Januar 1975 bis Dezember 1975)

Motoren:

- 1,3 Ltr, 55 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 1,6 Ltr, 68 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 1,6 Ltr, 72 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 1,6 Ltr, 88 PS, OHC (Vierzylinder-Reihenmotor)

- 2,0 Ltr, 90 PS, V6 (Sechszylinder-V-Motor)

- 2,3 Ltr, 108 PS, V6 (Sechszylinder-V-Motor)

Zum Modelljahr 1975 wurde der Taunus nochmals überarbeitet. Bei den einfachen Modellen Standard und L waren die Zierleisten um die Fenster nun mattschwarz, die gekrönten Wappen mit der Hubraumangabe an den Vorderkotflügeln wichen Zahlen und das Ford-Wappen auf dem Kühlergrill und der Schriftzug auf der Motorhaube wurden jetzt bei allen Modellen durch einen simplen „Ford“-Schriftzug auf der Fahrerseite des Kühlergrills ersetzt. Der Ford-Schriftzug auf der Heckklappe, der bisher bei Standard und L die gesamte Breite einnahm und bei XL und GXL als breite Aluleiste ausgeführt war, wanderte in verkleinerter Form in die linke obere Ecke des Kofferaumdeckels, der Taunus-Schriftzug wurde, statt wie früher in geschwungener Schreibschrift, jetzt in einfachen Druckbuchstaben ausgeführt. Der Kombi, der nun statt Turnier „Freizeit-Taunus“ hieß, war auch mit GXL-Ausstattung zu haben.

Zum Jahreswechsel 1975/1976 wurde das neue Modell vorgestellt, das zwar äußerlich geglättet war, aber technisch immer noch viel mit dem TC der ersten Serie gemeinsam hatte, der Taunus TC ’76.

Ford Taunus Typ TC wird 40 Jahre

Quelle Auto Bild Klassik — 23.02.2010

Die Supernase

Ach ja, der Taunus. Mein erstes Auto. Heute bereue ich, wie ich vor 30 Jahren mit ihm umgegangen bin: 150 Mark hingeblättert, mit den letzten Kröten umgemeldet. Den fälligen TÜV-Termin sausen lassen, GTI-Streifen über die Rostlöcher geklebt und Vollgas gegeben. Nach drei Wochen war die Kopfdichtung platt. Und weil meine Börse auch nicht dicker war, folgte das Todesurteil: Endstation Schrottplatz. Wie für fast alle Taunus, die irgendwann in die ewigen Jagdgründe der Karossenschlachter entschwebten. Auch ich bin mittlerweile in der Presse gelandet. Sitze jetzt hier und schreibe über den Taunus. Was leichter ist, als das entsprechende Fotomodell aufzutreiben.

Keckes Heck: Der US-Einfluss beim Taunus I ist unübersehbar. Gepaart mit europäischen Abmessungen wird er ein Hit.

Tagelang telefonierte ich herum. Vergebens. Schließlich half der Zufall: Vor einer Tankstelle kam mir ein Taunus XL 1300 Coupé von 1971 entgegen. 59.000 Kilometer gelaufen und nah am Neuzustand. Ebenso erstaunlich der Besitzer. Michael Sehm ist kein öliger Schrauber, der die Hinterachse gelb anpinselt. Sondern ein Banker, der sich nebenbei ein Käfer-Cabrio und einen Alfa Giulia hält. Ich erzähle das, weil Michael damit für den neuen Typ Taunus-Fahrer steht. Der Asphalt-Cowboy ist out, jetzt kommt der seriöse Liebhaber. Denkmalschutz um fünf vor zwölf, gerade noch rechtzeitig für den inzwischen fast ausgestorbenen Taunus.

Heiße Coupé-Optik im Einklang mit 55 PS

Dieses Exemplar war schon vor 30 Jahren ein Exot: draußen das elegante Fließheck, drinnen die nobelste Ausstattung und vorn das Einsteiger-Triebwerk mit asthmatischen 55 PS. Was mag der Erstbesitzer wohl für ein Zeitgenosse gewesen sein?, fragt man sich da. Vermutlich einer, der heute ein 3er-BMW-Coupé mit 75 PS, Navigationssystem und Alpina-Design-Paket ordern würde. Ein Auto also, das es nicht gibt. Aus gutem Grund. Steigen wir ein in die Materie dieses Taunus. Er war der vorletzte Ford, der den Namen der hessischen Hügellandschaft bei Frankfurt trug. 1982 folgte eine ecken- und kantenlose Ödnis, die kein Begriff besser beschreibt als das spanische Wort für Wüste: Sierra. Damals eine Blech gewordene Zukunftsvision, heute so profillos wie ein Stück Seife nach halber Lebensdauer.

Im Kontrast dazu der Taunus: Zehn Jahre nachdem die Kölner mit dem Taunus 17M P3 („Badewanne“) die „Linie der Venunft“ proklamiert hatten, bekannten sie sich wieder zur Lust am Lametta. Erstaunlich, dass die Ford-Herren auch mit der Technik des Vorläufers P6 brachen: Die raumsparenden V-Vierzylinder machten Reihen-Konstruktionen Platz. Und der moderne Frontantrieb wich – wohl einmalig in der Auto-Geschichte – wieder einer Kraftübertragung nach konventionellem Schema. Ein klares Bekenntnis zur Leistungsgesellschaft war dagegen die Einführung der V6-Triebwerke aus den großen Ford-Modellen. Die imageträchtige Zylinderzahl, bei Opel erst im zwei Klassen höher angesiedelten Commodore zu haben, machte aus dem bürgerlichen Mittelklässler einen Daimler-Schreck zum Discount-Preis.

Ein Taunus namens Knudsen

Länge läuft – die alte Weisheit passt hervorragend zu der dynamisch fließenden Silhouette des letzten Taunus mit Coupé-Heck.

Und doch fehlte immer etwas Wichtiges an dem charakteristischen Klassiker: die klare Bezeichnung im Stammtisch-Deutsch, die ihn von den übrigen Taunus unterscheidet. Da half auch das offizielle Kürzel wenig: TC. Nur erinnert sich heute keiner mehr daran. TC hieß „Taunus Cortina“. Cortina? Das Pendant aus England, das – abgesehen vom Hüftschwung und den Motoren – baugleich daherkam. Nur innerhalb einer kleinen Fan-Gemeinde etablierte sich eine Koseform, die von einem prägnanten Detail herrührt. Und die den Taunus in die Taunus-Nomenklatur der Weltkugeln, Badewannen und Rasierer einreiht: Knudsen-Taunus. Wegen der Knudsen-Nase, dem vorwitzigen Kühler-Erker. Der bedarf einer Erklärung. Zumal der inoffizielle Taufpate, Ford-Boss Knudsen, ein völlig normal proportioniertes Riechorgan hatte.

Flucht nach vorn – das Armaturenbrett verschwindet fast im Fußraum. 1973 wurde es sachlicher – und langweiliger.

Der historische Exkurs führt uns ins Jahr 1968 zurück. Auf dem Chefsessel der US-Ford-Zentrale nimmt Semon E. Knudsen Platz. Seine Taktik: das muffige Markenimage durch aggressives Styling zu entstauben. Nach dem Vorbild des Mustang erhalten nach und nach viele Ford-Modelle eine gewaltige Motorhaube und ein kurzes Heck. Die Muscle Cars der Sechziger lassen grüßen. Als markantes Zeichen überlegener Kraft fordert „Bunkie“ Knudsen den ausgebuchteten Grill, der nach hinten in eine mächtige Hutze übergeht. Die Knudsen-Nase ist geboren. Ein Design-Gag, so kurzlebig wie Bunkie im Head Office: Konzern-Patriarch Henry Ford II schmeißt den erfolgreichen Manager nach nur 19 Monaten raus – zu progressiv. Übrigens werden die Erbsenzähler unter den Chronisten anmerken, dass der Name eigentlich „Natzen“ ausgesprochen wird. Doch „Natzen-Nase“ klingt so blöd, dass wir mit der sprachlichen Unkorrektheit gut leben können.

Tollwütiges Trampeltier

Herzschwäche – das 1300er-Triebwerk mit 55 PS verliert sich im Motorraum. Der Schmutz stammt von einer dicken Wachsschicht.

Ford drehte gewaltig am Rad, um den Sportsgeist der neuen Mittelklasse zu unterstreichen. Die Pressefotos, die den Modellstart begleiteten, zeigen Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart samt Anhang als glückliche Taunus-Besatzung. Ein Symbol für den Brückenschlag zwischen Renn-Ambitionen und Familientauglichkeit. Das Volk ist überzeugt, greift begeistert zu. Und ist entsetzt: Der Taunus ist katastrophal verarbeitet, mit seinem schlampig abgestimmten Fahrwerk stampft er umher wie ein tollwütiges Trampeltier. 1971 folgt dafür die Quittung vom ADAC, die Silberne Zitrone für das mieseste Auto.

Als die Kinderkrankheiten endlich ausgestanden sind, ist das modische Kleid überholt. 1975 läuft der letzte von mehr als 1,1 Millionen Knudsen-Taunus vom Band. Ein überragender Erfolg, der allein dem Design zu verdanken ist. Der zeitgleich gebaute Erzrivale Opel Ascona A brachte es mit sorgloser Technik – doch langweiliger Optik – auf nicht einmal 700.000 Einheiten. Einen ganzen Tag bin ich mit dem weißen Coupé unterwegs. Der müde Motor und das üble Fahrwerk mahnen zu gelassener Gangart. Ein Erlebnis ist es dennoch. Aber nur für kurze Zeit, verkaufen würde Michael seinen Klassiker niemals. Klarer Fall: Auto und Besitzer haben die richtige Nase.

Historie und Daten

1975 wurde der Taunus stark überarbeitet. Die Knudsennase verschwand, die Karosserie wurde geglättet, das Coupé eingestellt.

Modellgeschichte: 1962 erschien der völlig neue 12M („1,2-Liter-Meisterstück“, Werkscode P4) als Kölner Erblast des US-Ford-Prototypen Cardinal. Dem erfolgreichen Fronttriebler mit den schnurrenden V4-Motoren folgte 1966 der deutlich langweiligere und technisch weitgehend identische P6. Die Palette reichte vom 1,2-Liter mit 45 PS bis zum 15M RS mit 1,7 Litern und 75 PS. 1968 kam der Ur-Escort („Hundeknochen“) als erstes Gemeinschaftsprodukt zwischen Köln und Dagenham (England). Der zweite Euro-Typ war 1970 der P6-Nachfolger Taunus TC – der erste deutsche Mittelklasse-Ford, der auf das M in der Modellbezeichnung verzichtete. Mit neuen Vierzylindern, bärenstarken Sechsendern (bis 2,3 Liter, 108 PS) und aufregendem Design wurde der TC zum Marktrenner, obwohl die Qualität erst ab 1973 überzeugen konnte. Der nasenlose Nachfolger mit dem internen Kürzel GBTS (ab 1976) war nicht viel mehr als ein Facelift. Er wurde 1982 vom Sierra beerbt, der sich mit neuem Namen und futuristischem Design deutlich vom barocken Taunus abhob.

| Modell | Taunus 1300 | Taunus 2000 S |

| Zylinder | 4 Reihe | V6 |

| Gemischaufbereitung | 1 Ford-Fallstromvergaser | 1 Solex-Doppelvergaser |

| Hubraum | 1285 cm3 | 1981 cm3 |

| Leistung | 55 PS (5500/min) | 90 PS (5000/min) |

| 0-100 km/h | 23,0 Sekunden | 14,0 Sek. (Aut.: 17,0) |

| Getriebe | Viergang | Viergang (Dreigang-Automatik) |

| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 162 km/h (Aut.: 158) |

| Fahrwerk | Doppelquerlenker vorn, Vier-Lenker-Starrachse hinten | |

| Länge/Breite/Höhe | 4267/1701/1370 mm (Lim.; Coupé: 1341 mm Höhe) | |

| Radstand | 5.60-13 oder 165 SR 13 | 165 SR 13-185/70 HR 13 |

| Neupreis 1970 | 6.655 Mark | 9.044 Mark |

| Stückzahl | 1.112.312 (Lim. 2türig, Lim. 4türig, Coupé, Turnier 9079) | |